Ich meine ja nur

Ich fühle mich unwohl

Warum ist das so?

Heute möchte ich mal über mich und meine Wahrnehmung schreiben, denn ich kann mein Unwohlsein nicht für mich behalten und vielleicht geht es ja auch anderen Menschen so. Um mein Unwohlsein zu verstehen, muss man wissen wie ich aufgewachsen bin, wie ich sozialisiert wurde und wie meine Schul- und Ausbildung aussah.

Solange ich denken kann, waren alle in der Familie (auch meine Onkel und Tanten) Sozialdemokraten, bzw. haben immer brav und treu die SPD gewählt. Prägend waren die Regierungen von Kurt Georg Kiesinger (CDU/CSU/SPD), Willy Brandt (SPD/FDP) und Helmut Schmidt (SPD/FDP). Also der Zeitraum von 1966 bis 1982. In dieser Zeit war es politisch nicht immer ganz einfach, aber ich hatte, trotz allen, das Gefühl in einem der besten demokratischen Länder dieser Erde leben zu dürfen.

Natürlich hatten nicht wenige Menschen dieser Zeit auch eine Kriegsvergangenheit. Sei es nun als FLAK-Helfer, als Soldat oder als Teil verschiedener Organisationen der Dritten Reichs. Da alles „gleichgeschaltet“ war hatte sogar mein Opa, der schon im ersten Weltkrieg Soldat war, diese Vergangenheit beim gleichgeschalteten Roten Kreuz. Diese Vergangenheit hatte auch meine Heimatstadt und wie auch bei den Menschen dieser Zeit war nun alles neu. So war Mülheim an der Ruhr nicht mehr das „Potsdam an der Ruhr“, sondern es wurde durch eine politische Kampagne, die bis in die heimischen Grundschulen und Kindergärten reichte, zu „Mülheim – die sympathische Stadt an der Ruhr“. Heute würde man vielleicht den Vergleich bemühen, dass man von der „braunen Hochburg“ zur Wohlfühlstadt wurde. Obwohl das mit der Wohlfühlstadt bis weit in die 1990er-Jahre nicht wirklich funktionierte.

Was geschah in der Zeit?

In der Innenpolitik wurden zahlreiche Reformvorhaben unter dem Motto „Mehr Demokratie wagen“ umgesetzt: Das Ehe- und Familienrecht wurde im Sinne der Gleichberechtigung reformiert, das Strafrecht im Hinblick auf die mögliche Resozialisierung von Straftätern verändert und überholte Moralvorstellungen gestrichen. Neu hinzu kamen Delikte der Umwelt- und Wirtschaftskriminalität. Das Pornographieverbot wurde gelockert und die Strafbarkeit von Gotteslästerung, Ehebruch und Homosexualität aufgehoben. Nach heftigen Debatten wurde der § 218 des StGB zu einer weitreichenden Indikationsregelung bei der Abtreibung modifiziert. Das Volljährigkeitsalter wurde von 21 auf 18 Jahre heruntergesetzt.

Allgemein zeichnete sich die Tendenz zur Liberalisierung der Innenpolitik ab. Im Zuge des aufkommenden RAF-Terrorismus gab es gegen Ende der 1970er-Jahre aber auch teilweise Verschärfungen wie z. B. die Rasterfahndung und die darauffolgende Vereinheitlichung der Meldegesetze durch das Melderechtsrahmengesetz.

Die Bildungsausgaben der öffentlichen Haushalte wurden enorm ausgeweitet. Mit Hilfe des 1971 eingeführten BAföG sollten finanziell Schwache bei Ausbildung und Studium unterstützt werden. Eine umfassende Bildungsreform scheiterte aber am Widerstand der CDU gegen die Gesamtschule und an der Kulturhoheit der Länder. Lediglich die gymnasiale Oberstufe wurde reformiert, indem Grund- und Leistungskurse angeboten wurden und mit Punkten zwischen 0 und 15 statt wie bisher mit Zensuren benotet wurde. Auch die Lehrpläne wurden auf neue Inhalte umgestellt. Zahlreiche neue Fachhochschulen und die Berufsakademien als akademische Ausbildungstypen entstanden. Seit 1972 wird in einigen Studienfächern ein Numerus clausus vorausgesetzt, um die Studentenanzahl zu begrenzen.

Die neue Regierung hatte allerdings Schwierigkeiten, ihre Vorhaben durchzusetzen. Einerseits behinderte sie der Bundesrat (Anmerkung: wie bis heute), wo die CDU in den Länderparlamenten die Mehrheit hatte, andererseits mussten aufgrund der konservativen Haltung des Bundesverfassungsgerichts mehrere Reformen nachgebessert werden.

Zu den Ostblockstaaten schlug Willy Brandt neue Wege der Annäherung und Versöhnung ein und versuchte durch die sogenannten Ostverträge, unter dem Motto „Wandel durch Annäherung“ eine Normalisierung der Beziehungen zu erreichen. Bei einer Kranzniederlegung am Denkmal für die Opfer des Aufstandes im Warschauer Ghetto kniete Brandt nieder, um der Toten zu gedenken. Das Bild des „Kniefalls von Warschau“ ging um die Welt.

Zwischen dem 26. August und dem 11. September 1972 fanden die 20. Olympischen Sommerspiele in München statt, die von der tödlich verlaufenen Geiselnahme palästinensischer Terroristen der Organisation Schwarzer September auf das Olympische Dorf überschattet wurden. Israelische Sportler wurden als Geiseln genommen, bei deren versuchter Befreiung insgesamt 17 Personen starben. Als Folge der Ereignisse wurde die GSG 9 als besondere Eingreiftruppe des Bundesgrenzschutzes gegründet.

Im Oktober 1973 traf die Ölkrise die Bundesrepublik hart. Als Reaktion auf den verlorenen Jom-Kippur-Krieg mit Israel verhängten die im Förderkartell der OPEC zusammengeschlossenen Staaten ein Ölembargo gegen die Staaten, die ihrer Ansicht nach Israel unterstützten. Damals lag der Anteil der Erdölförderung der OPEC-Staaten weit höher als heute, so dass es zu drastischen Preissteigerungen bei Erdöl kam. Zur Vermeidung von Versorgungsengpässen wurde eine Beschränkung der Abgabemenge an Tankstellen von 20 Litern pro Tankvorgang und an vier Sonntagen im November und Dezember 1973 ein Wochenendfahrverbot verhängt. Mit der Ölkrise begann eine langanhaltende Rezession in der Bundesrepublik. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 im eigenen Land wurde Deutschland Weltmeister, obwohl man in der Vorrunde gegen die Mannschaft der DDR verloren hatte.

Nachdem wegen Kritik an der Ostpolitik einzelne Abgeordnete die Regierungskoalition verlassen hatten, kam es im April 1972 zu einem konstruktiven Misstrauensvotum im Bundestag, wobei der CDU-Vorsitzende Barzel zum Kanzler gewählt werden sollte. Dieses scheiterte, da die notwendige Stimmenzahl nicht erreicht wurde. Da aber nicht klar war, ob die Regierung sich noch auf eine Mehrheit im Parlament stützen konnte, und um den Weg für Neuwahlen frei zu machen, ließ die SPD/FDP-Koalition eine Vertrauensfrage der Bundesregierung scheitern. Bei den Bundestagswahlen im November 1972 wurde die SPD erstmals und bisher einmalig stärkste Fraktion, was die Koalition stärkte. Im Juni 1973 gab der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Julius Steiner an, beim Misstrauensvotum bestochen worden zu sein. Der Bundestag richtete einen Untersuchungsausschuss zur Steiner-Wienand-Affäre ein, dieser blieb aber ergebnislos. Im April 1974 wurde der Bundeskanzleramtsmitarbeiter Günter Guillaume als DDR-Spion enttarnt. Willy Brandt trat daraufhin am 6. Mai wegen angeblicher Erpressbarkeit durch die „Guillaume-Affäre“ zurück. Finanzminister Helmut Schmidt wurde sein Nachfolger als Bundeskanzler. Der bisherige Bundesaußenminister Walter Scheel wurde als Nachfolger von Gustav Heinemann, der nicht wieder antrat, zum Bundespräsidenten gewählt.

Im Zuge der außerparlamentarischen Opposition entstanden auch zwei linksextremistische terroristische Gruppen: die Bewegung 2. Juni und die Rote-Armee-Fraktion (RAF). Primär begründet mit der Bekämpfung der RAF erging im Januar 1972 der umstrittene Radikalenerlass, ein Berufsverbot für Beamte mit extremistischen Denkweisen im Staatsdienst, das jedoch vielfach missbräuchlich verwendet wurde, indem bereits Mitgliedschaft in Organisationen als ausreichender Beleg gewertet wurde. Die Terrorwelle der RAF erreichte 1977 im sogenannten „Deutschen Herbst“ ihren Höhepunkt. Nach Ermordung von Siegfried Buback und Jürgen Ponto entführten Mitglieder der RAF am 5. September den Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer.

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, kaperten verbündete palästinensische Terroristen am 14. Oktober die Lufthansamaschine „Landshut“. Die Bundesregierung ging jedoch nicht auf die Erpressung ein, sondern ließ die „Landshut“ von GSG-9-Beamten auf dem Flughafen Mogadischus stürmen, wobei sämtliche Passagiere befreit wurden. Kurz darauf wurde Schleyer von der RAF ermordet und die inhaftierten Linksterroristen nahmen sich im Gefängnis Stammheim das Leben.

Wie (bis heute) menschenverachtend diese politische Sichtweise ist, zeigt ein Slogan dieser Zeit, der sich auf den CSU-Politiker Franz-Josef Strauß bezog und öffentlich skandiert wurde: „Ponto, Buback, Schleyer – der nächste ist ein Bayer!“

Am 1. August 1975 wurde in Helsinki die Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) unterzeichnet. Damit unterstrichen die europäischen Staaten ihre verstärkten Verständigungsbemühungen. Diese Schlussakte und die Berufung von Bürgerrechtsgruppen in der DDR auf die dort verbrieften Rechte sollten vor allem die deutsch-deutschen Beziehungen bis zur Wende und friedlichen Revolution nachhaltig prägen. Die Opposition aus CDU/CSU lehnte die Schlussakte wie zuvor schon die Ostverträge ab, vornehmlich unter Verweis auf zu hohe Zugeständnisse an die Ostblockstaaten.

Die Bundestagswahlen 1976 gewann Helmut Schmidt gegen Helmut Kohl, 1980 gegen Franz Josef Strauß. 1979 wurde der CDU-Kandidat Karl Carstens zum Bundespräsidenten gewählt. Schmidt setzte auch angesichts der sich wieder verhärtenden Fronten im Ost-West-Konflikt durch den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan und die Unruhen in Polen die deutsch-deutschen Annäherungsbemühungen fort. Im Dezember 1981 kam er zu einem Besuch in die DDR. Während der Gespräche im mecklenburgischen Güstrow bei Teterow war die Stadt von der NVA abgeriegelt, um Sympathiekundgebungen gegenüber dem Bundeskanzler wie beim Besuch in Erfurt von Willy Brandt 1970 zu verhindern.

Nach dem NATO-Doppelbeschluss im Dezember 1979 über atomare Mittelstreckenraketen in Europa kam es zu einem Anwachsen der Friedensbewegung.

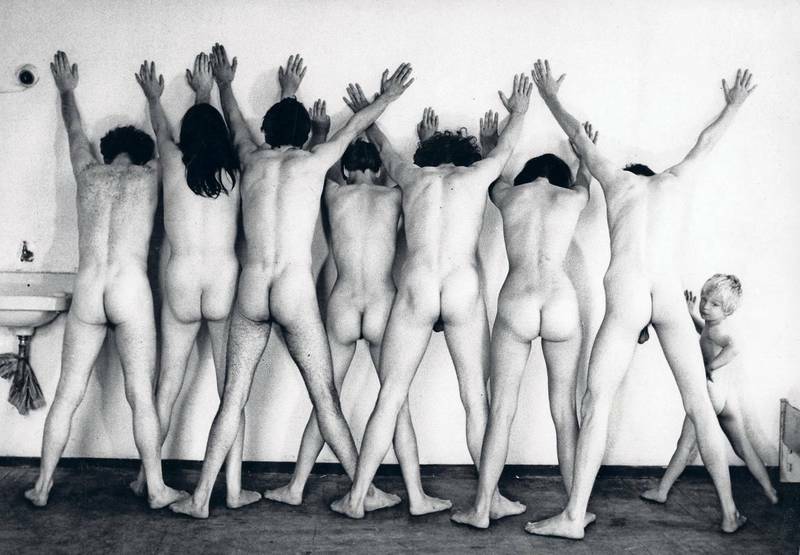

Mit der 68er-Bewegung ging ein neuer Lebensstil einher. In den Medien war besonders die sexuelle Revolution, ermöglicht durch die Antibabypille, von nachhaltiger Wirkung. Die sich anbahnende Frauenbewegung stieß allerdings nicht auf uneingeschränkte Zustimmung bei den Wortführern der 68er-Bewegung. Bekanntestes Beispiel für den Versuch den neuen Lebensstil nicht nur theoretisch zu meistern war die Kommune 1.

Der damals ebenfalls propagierte Marsch durch die Institutionen führte Jahrzehnte später zu einer Generation, die Schlüsselpositionen in der deutschen Politik, in der Presse und im Beamtenapparat errungen hatte.

Die Beatles lösten eine Hysterie unter den Jugendlichen aus. Aber auch andere Bands wie The Rolling Stones, The Doors und Janis Joplin feierten Erfolge. Es war die Zeit der Hippies, Flower-Power-Mädchen, des Drogenkonsums und der freien Liebe.

Die Auseinandersetzung mit dem Terrorismus der RAF führte zum Radikalenerlass. Ende der 1970er-Jahre wurde ständig zu seiner Verschärfung und zur Verfolgung der „Sympathisanten“ aufgerufen. In dem Kurzroman Die verlorene Ehre der Katharina Blum klagte Heinrich Böll die Regenbogenpresse, vor allem aber die Bild-Zeitung, wegen Rufmord und Verletzung der Menschenrechte an.

Bölls Buch wurde sogleich von Volker Schlöndorff und Margarethe von Trotta verfilmt. Die mehrteilige Fernsehserie Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiß, die im Januar 1979 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde, entfachte eine erneute Debatte über die NS-Vergangenheit. Ein Gesetzesantrag im Bundestag hatte die Begrenzung der Strafbarkeit von Verbrechen während der Zeit des Nationalsozialismus zum Ziel. Mit Karl Carstens stand die Wahl eines Erzkonservativen und ehemaligen NSDAP-Mitglieds zum Bundespräsidenten bevor. Seine NSDAP-Mitgliedschaft wurde von Claus Peymann, dem Direktor des Stuttgarter Staatstheaters, durch die Aufführung von Thomas Bernhards Stück Vor dem Ruhestand thematisiert.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Hans Filbinger erzwang Peymanns Entlassung, musste aber selbst noch vor Peymann sein Amt verlassen. Rolf Hochhuth hatte ein neues Stück angekündigt, in dem die Todesurteile thematisiert wurden, die Filbinger als Marinerichter noch in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs gegen deutsche Soldaten verhängt hatte.

Vor allem die Intervention der Sowjetunion in Afghanistan, die Solidarność (Gewerkschaft Solidarität) in Polen und der NATO-Doppelbeschluss ließen eine noch nie da gewesene Friedensbewegung mit zahlreichen Massendemonstrationen entstehen. Auch die Sorge um die Umwelt wurde immer mehr zu einem Thema. Neben der Friedensbewegung entwickelte sich eine Umweltbewegung, die die Umweltpolitik stärker zur Geltung bringen wollte.

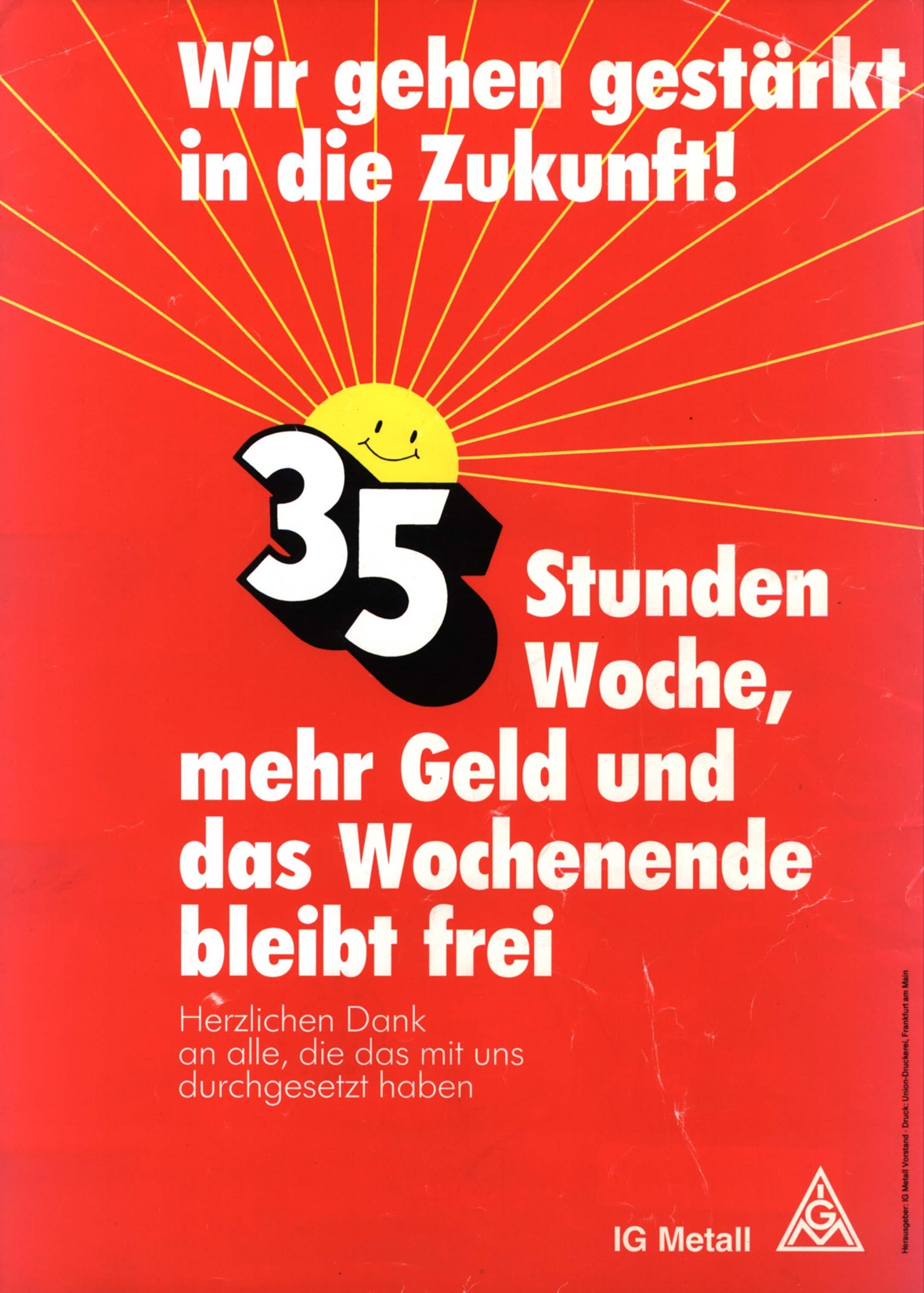

1984 erzwangen die Gewerkschaften die Einführung der 38,5-Stunden-Woche als Kompromiss zu ihrer Forderung der 35-Stunden-Woche.

Trotz allem

Wie man sieht, war es nicht ganz einfach, aber ich fühlte mich wohl. Sogar als man in den frühen 1980er-Jahren nahezu täglich von der atomaren Ausrottung bedroht war. Aber diese Zeit hatte etwas ganz Besonderes und vieles was ich heute so schmerzlich vermisse.

Dazu gehört für mich zunächst einmal die freie Wahl der persönlichen Entwicklung ohne Einschränkungen durch Familie, Schule oder Gesellschaft. Was ich damit meine ist eigentlich schnell erklärt. Obwohl man natürlich, wie in jeder Zeit, „aneckte“, wenn man sich jenseits des Mainstreams (also einer gesellschaftlichen Norm) umschaute, so wurde man aber nicht ausgeschlossen oder sogar diffamiert. Im Gegenteil! Man redete miteinander und tausche Argumente aus. Jemand mit einer anderen Auffassung war dann jemand mit einer anderen Meinung aber eben nicht, wie heute, der Feind.

Denn genau so, wurde es uns von unseren Eltern, Lehrern und natürlich in der Gruppe, beigebracht. Man konnte (musste) förmlich alle denken dürfen. So kann es auch, dass ich selbst politisch fast alles mal ausprobiert habe. Von ganz links (SDAJ), der aktiven Mitarbeit in der Kirchengemeinde, über Gewerkschaften bis zur konservativen Mitte war fast alles dabei. Nur für die DKP, MLDP, NPD und FAP (bis zu ihrem Verbot) habe ich mich nie begeistern können. Ich hatte es eben nie mit Extremen und ich verabscheue bis heute jede Form von politischem und religiösem Fanatismus.

Ich vermisse die Meinungsvielfalt und Toleranz denn wir konnten über alles reden und es hatte keine Auswirkungen auf Freundschaften oder das Arbeitsumfeld. Ich vermisse die wirkliche Solidarität innerhalb der eignen Gemeinschaft, denn eine Solidarität bis hin zur Selbstverleugnung beschädigt nicht nur die Gemeinschaft, sondern löst diese sogar auf. Wer soll dann noch solidarisch helfen können? Ich vermisse sogar das wirklich gute Bildungsfernsehen mit nur 3 Programmen denn wie so oft ist weniger manches Mal einfach mehr.

Ich vermisse es eine Meinung vertreten zu können ohne, dass man mir mit Anwälten, Polizei oder dem Staatsschutz droht. Ich vermisse die Meinungsvielfalt in den Medien, denn heute ist es vollkommen egal welches Magazin oder welche Zeitung man liest.

Da werden aktuell Demonstrationen unter rechten Generalverdacht gestellt, obwohl der Verfassungsschutz selbst aussagt, dass der überwiegende Teil der Demonstranten verfassungstreu sei. Aber in den Medien werden diese Menschen zu NAZIS gemacht. Käme man auch auf die Idee einen beliebigen Bundesliga-Verein als Nazi-Fußballverein zu klassifizieren, nur weil unter den 30.000 Fans vielleicht 5 „Rechte“ sind?

Wenn dann noch die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch, reflexartig und in diesem Zusammenhang einen offenen Antisemitismus bei Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen beklagt, ist wohl auch noch der Rest des guten Anstands und der Wahrhaftigkeit in Gefahr.

Wie kann es sein, dass man auf harmlosen Demonstrationen von selbst ernannten Demokratiewächtern der Antifa angegriffen wird, die Polizei aber das Opfer verhaftet und kriminaltechnisch untersucht? Wird das Opfer dann sogar noch hinterrücks von der Staatsmacht auf den Boden gedrückt und wehrt sich im Reflex, dann wird daraus sogar noch eine Anzeige wegen Wiederstand gegen Vollstreckungsbeamte. Wie kann das sein?

An dieser Stelle und stellvertretend an alle die es betrifft: Gute Besserung und viel Kraft Lisa Licentia.

Bin ich mit dieser Wahrnehmung allein?

Nicht ganz, denn Menschen, die so aufgewachsen sind wie ich und das große Glück hatten wirklich Freiheit zu erfahren fühlen ähnlich. Sogar mein Nachbar, welcher diese Form der Freiheit eigentlich erst in den 1990er-Jahren erleben durfte, fühlt sich heute in unserem Land, so wie ich. Unwohl!

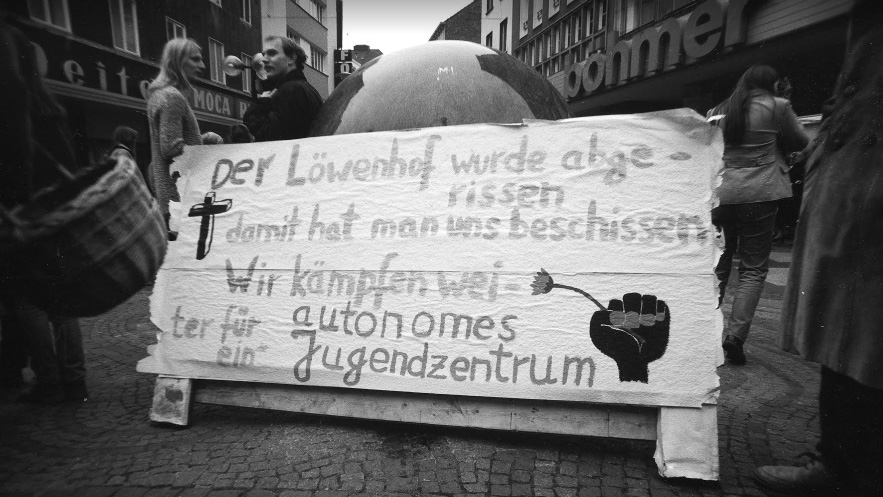

Ich habe mich in der ganzen Zeit von 1978-1990 niemals unwohl in meinem Land gefühlt. Ich hatte auch niemals die Befürchtung das man mich wegen meiner Meinung verurteilt oder das ich auf Demonstrationen zu Schaden kommen könnte. Selbst in den ganz frühen Jahren meiner politischen Selbstfindung als es um den Erhalt des Löwenhof in Mülheim an der Ruhr, es die Hoffnung auf ein Autonomes-Jugendzentrum (AJZ) gab oder um den Nato-Doppelbeschluß ging. Immer hatte ich Vertrauen auf die Grundrechte und einen Staat aus Menschen, der diese Grundrechte verteidigen wird.

Dieses Vertrauen ist verschwunden

Ich fühle mich im hohen Maße unwohl in diesem Land. Jene die das verursacht haben sollten sich in Grund und Boden schämen und jene die es nicht besser kennen (oder wissen) sollten sich fragen, ob man sich nicht schon zu weit von einer offenen, demokratischen und vielfältigen Meinungsgesellschaft entfernt hat.

Ich meine ja nur…